夜の長崎港は、船の灯が静かに水面を揺らしていた。

梓は祖母の遺品から見つけた硝子片を掌にのせ、港の光にかざしてみた。

青と赤が混ざり合い、きらめきが夜の波に重なる。

数日前、美術館で神父が言った言葉が蘇る。

――割れても、光を通す。

その通りだ。

欠けた硝子でも、確かに光を掬い、色を宿す。

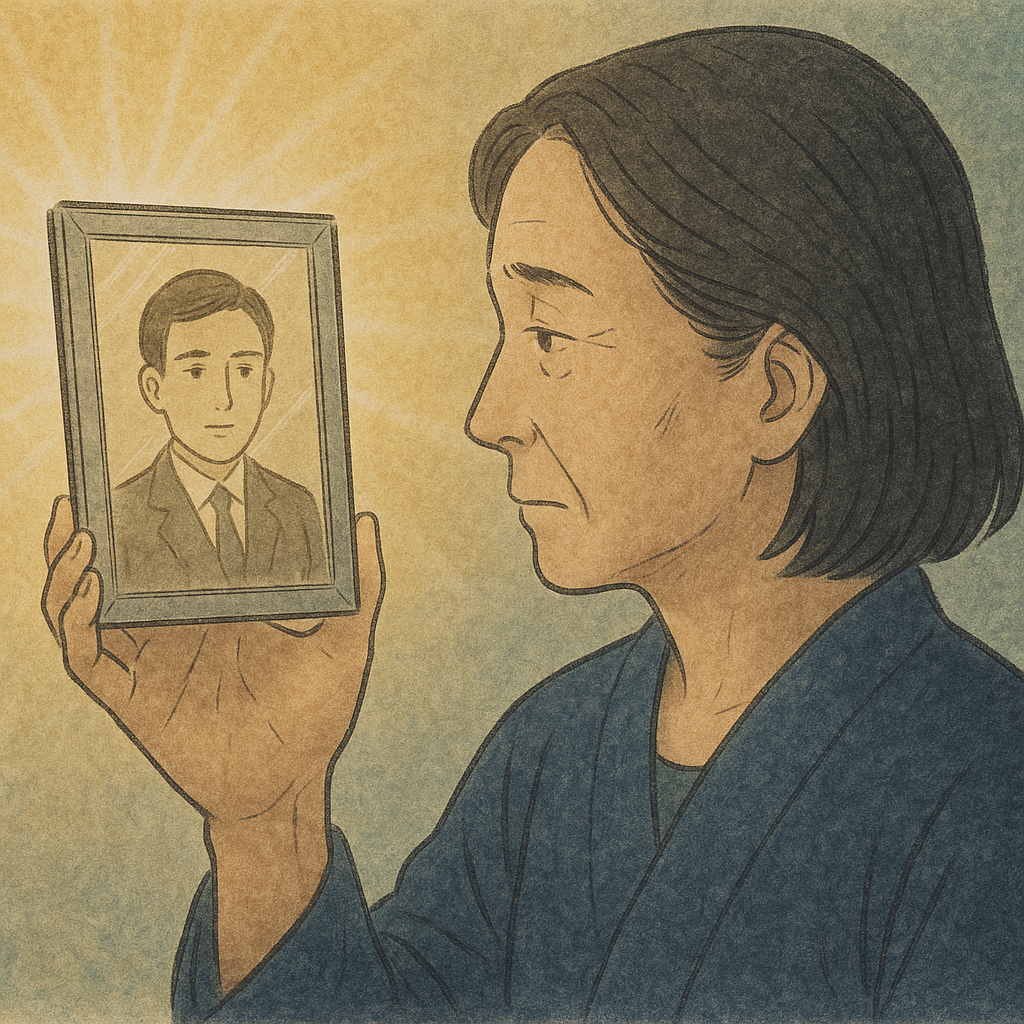

机に広げた祖母の古い手紙を見返す。

そこには「北へ」「港」「硝子」という断片が繰り返し書かれていた。

そして最後の一枚。滲んだインクの行間に、小さな押印があった。

《札幌 教会》

薄れて判読しづらいが、確かにそう刻まれている。

梓の胸に冷たい衝撃が走った。

祖母が待っていたのは、長崎の地で出会った「札幌から来た人」だったのだ。

その人が携えていたステンドグラスの破片――。

祖母は約束を果たせなかった代わりに、その硝子を遺した。

「おばあちゃん……」

梓はそっと硝子片を光に透かした。

壁に映った色は、不完全ながらも鮮やかに広がった。

祖母が伝えられなかった想いは、確かにここに残っている。

兄・智彦が帰ってきて、梓の横に立った。

「まだ、その硝子を持ってたのか」

「うん。でも、これはただの欠片じゃない。祖母が残した記憶だよ」

智彦はしばらく黙り、やがて小さくうなずいた。

「……札幌に行くのか」

「ええ。行かなくちゃ。祖母の代わりに」

硝子片をポケットにしまい、梓は宍道湖ではなく、北の空を思い描いた。

札幌の教会。その窓に、かつては同じ硝子が嵌め込まれていたはず。

そこへ行けば、祖母が果たせなかった“記憶の旅”がつながるのだろう。

夜風が吹き、港の灯りがまた揺れた。

その揺らぎの中に、梓は確かに祖母の影を見た。

欠けても消えない光は、これから彼女自身を導いていくのだ。

.fin

第12週 『消えた宛先の灯』next>> 第1話 ― 郵便資料室

<< Previous 第4話 ― 光の記憶

紙袋の行方

第1週 『見えない鍵』

第2週 『名前のない約束』

第3週 『宿帳の余白』

第4週 『買い取ってない品』

第5週 『願いは誰のもの』

第6週 『二人で書いた誓い』

第7週 『割れた陶片の先』

第8週 『夕立ちの残響』

第9週 『消えた宛名』

第10週 『影送りの窓』

第11週 『記憶を映す硝子』

第12週 『消えた宛先の灯』

コメント