工房の窓から、午後の光が差し込んでいた。

南雲奈央はろくろの前に座り、柔らかく練った土を掌に収める。

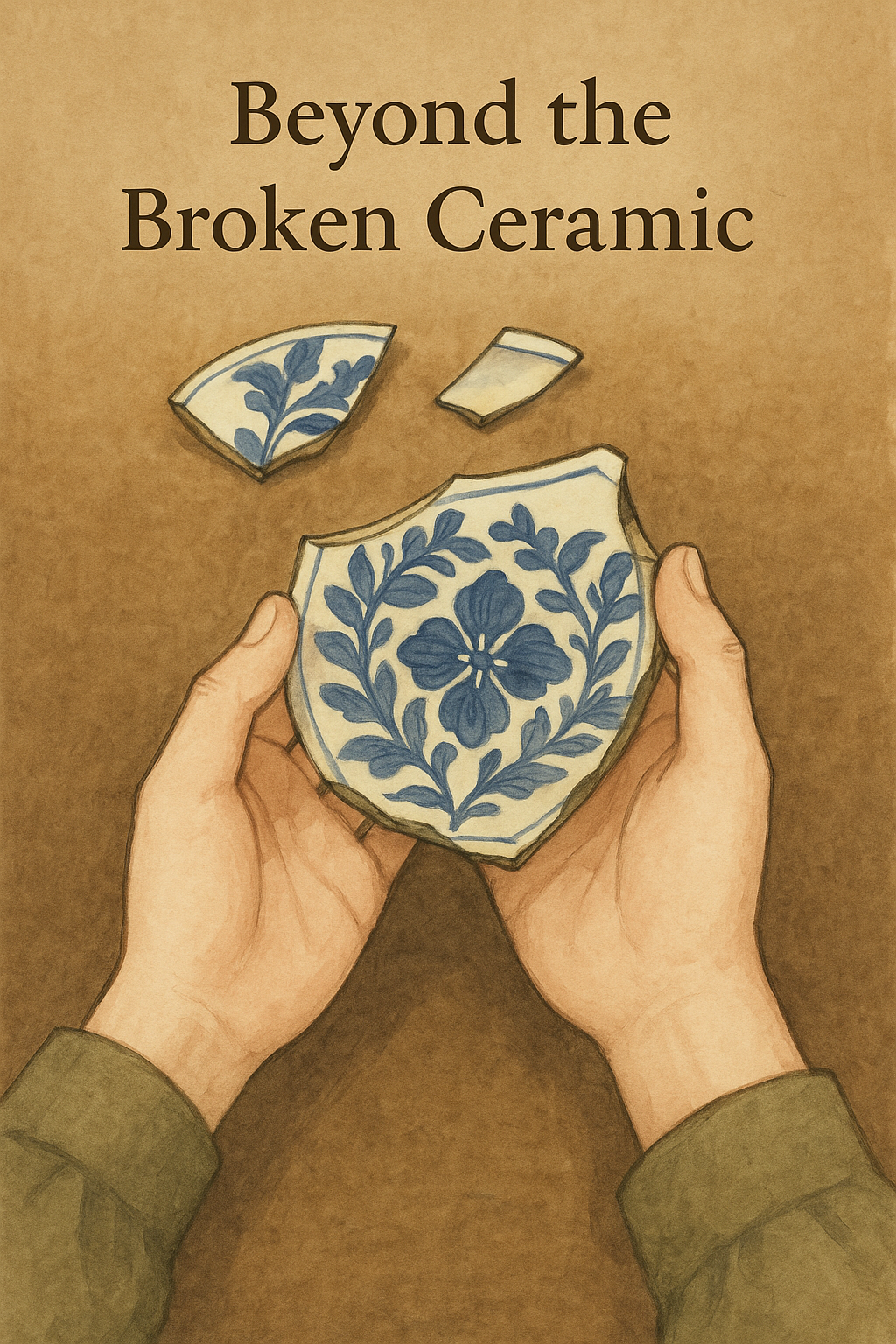

隣には、兄から預かった陶片。唐草模様と、あの子どもの字の紙片が、同じ布に包まれて並んでいる。

ろくろの回転に合わせ、土がゆっくりと形を変える。

指の腹で縁を薄くし、反らせる。

――あのときの飯椀と、同じ形。

けれど、これは欠けていない。欠けたときの音も、誰かを庇う沈黙もない。

土は、嘘をつかない。

焼き上がった新しい飯椀は、釉薬の青が唐草のように流れた。

奈央はそれを二つ作り、一つを兄に、一つを自分の工房に置くことにした。

兄への椀の底には、小さく「なお」とだけ刻んだ。

翌日、南雲古道具店を訪ねると、真は木箱を机に置いていた。

中には、彼が大切に取っておいたもう半分の陶片。

唐草の模様が、奈央の陶片とぴたりと合う。

二つの欠片は、長い年月を隔てても、互いの形を忘れていなかった。

「これ、持ってけ」

真が自分の欠片を差し出す。

「でも……」

「どっちか片方だけ持ってても、半分しか意味がない」

奈央は一瞬ためらったあと、二つの欠片を布に包み、胸に抱えた。

ふと、包みの底から新聞紙の切れ端が覗いた。

昭和六十二年九月十七日――北海道新聞。

兄は「ただの包み紙」と言ったが、奈央は唐草をなぞりながら、心の奥に小さな違和感を抱く。

まるで、この欠片たちが遠い北の町から旅をしてきたような、そんな気がした。

港へ出ると、潮の香りの中に、まだ少し冷たい風が混じっていた。

海面を渡る風は、遠くの土地の匂いを連れてくる。

その向こうに、あの新聞が刷られた街がある。

――北海道。

奈央は胸の中の布包みを軽く叩いた。

割れた陶片の先に、まだ続きがある。

それを確かめる旅は、もう始まっているのかもしれない。

港の波間に、陶片の青が一瞬きらめいた気がした。

奈央は目を細め、その光を見つめ続けた。

『割れた陶片の先』fin.

『夕立ちの残響』 next>> 第1話 ― 雨の匂いと古いテープ ―

<< Previous 第4話 ― 包まれていたもの ―

紙袋の行方

第1週 『見えない鍵』

第2週 『名前のない約束』

第3週 『宿帳の余白』

第4週 『買い取ってない品』

第5週 『願いは誰のもの』

第6週 『二人で書いた誓い』

第7週 『割れた陶片の先』

コメント