その週の金曜、図書館の休憩室で梢は冷たい麦茶を飲んでいた。

午前中は夏休みの子どもたちで賑わい、ようやく訪れた静けさだった。

そこへ、休憩室のドアが軽くノックされ、同僚が顔を覗かせる。

「梢さん、お客さん来てるよ。商店街の朋美さんが一緒」

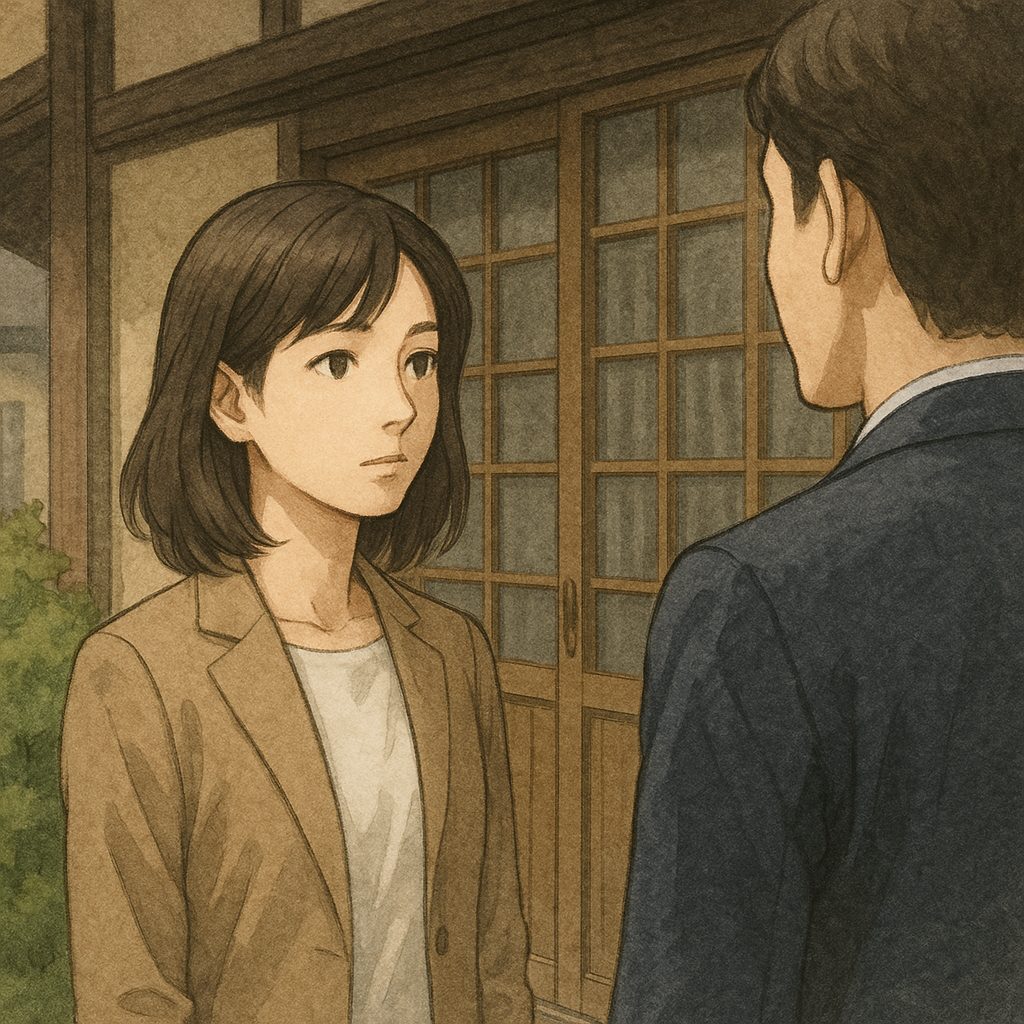

外に出ると、朋美が手を振っていた。

その隣に立つ長身の男性――森本翔だった。

日焼けした肌に、東京の空気を纏ったような落ち着きがある。

けれど、笑ったときの目尻の皺は、高校時代と変わらない。

「……久しぶりだね」

翔の声は、記憶より少し低くなっていた。

それでも耳に残る響きは、あのカセットの声に重なる気がする。

梢は胸の奥がざわつくのを感じた。

近くの喫茶店に移動し、アイスコーヒーを頼む。

翔は、東京で音響の仕事をしていること、今は夏休みを利用して帰省していることを話した。

「この前、たまたま朋美に会ってさ。梢の話になって……懐かしくなった」

「そうなんだ」

梢はタイミングを見計らい、鞄から小さなケースを取り出した。

透明のケース越しに見えるカセットテープ。

翔が目を細める。

「これ……懐かしいな。放送部の?」

「図書館の倉庫で見つけたの。再生したら……声が入ってた」

「声?」

梢は一瞬躊躇い、でも目を逸らさずに言った。

「雨の音と……“ずっと好きだった”って。最後に“小樽でまた”って」

翔の指先が、カップの縁で止まった。

「……そう」

「翔くんの声じゃない?」

数秒の沈黙のあと、彼はかすかに笑った。

「俺の声に聞こえた?」

「……うん」

「違うよ。俺じゃない」

否定は軽く、冗談のように聞こえた。

でも、その瞬間、翔の視線がほんの少し泳いだのを、梢は見逃さなかった。

「まあ、放送部には男が何人かいたしな。覚えてる?」

「……はっきりは」

「じゃあ、その声の人を探してみればいい。答えが出るかも」

それ以上は何も言わず、翔は話題を変えた。

高校の文化祭の思い出、顧問の口癖、部室の窓から見えたグラウンドの夕立。

その中で、梢の記憶は少しずつあの日に近づいていく――けれど、肝心な部分はまだ霧の中だった。

店を出ると、空は薄く曇り、川面を渡る風が湿っていた。

翔は「また会おう」と短く言い、商店街の角を曲がっていった。

背中が見えなくなるまで、梢は立ち尽くした。

ポケットの中のカセットが、じわりと熱を持っているように感じられた。

next>> 第4話 ― 舟の上の沈黙 ―

<< Previous 第2話 ― 記憶の断片 ―

紙袋の行方

第1週 『見えない鍵』

第2週 『名前のない約束』

第3週 『宿帳の余白』

第4週 『買い取ってない品』

第5週 『願いは誰のもの』

第6週 『二人で書いた誓い』

第7週 『割れた陶片の先』

第8週 『夕立ちの残響』

コメント