夜半の雨は止み、翌朝の高岡は湿った空気を残して晴れていた。

秋山沙耶は出勤前、台所のテーブルに広げた二枚の紙を眺めていた。

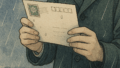

古道具屋で手に入れた“宛名の消えた葉書”と、兄が昨夜持ってきた“葉書の欠片”。

擦られた部分が同じように白く楕円を描き、ふたつを合わせれば一枚になりそうに見える。

兄・慎司は「覚えがない」と言ったが、視線は泳いでいた。

彼の机の引き出しから出てきた紙片が偶然とは思えない。

沙耶は息をつき、鞄に葉書をしまった。

確かめなければならない――自分の記憶の中に、まだ答えの残りかすがあるはずだ。

職場での窓口業務は慌ただしかった。

転入届、印鑑登録、戸籍謄本の発行。次々に処理する手の合間に、葉書の裏面に書かれた「町の色が薄くなった」という言葉が何度もよぎる。

“引っ越してから”とある。誰が、どこへ。

頭の中で、高校時代の夏の光景が浮かんでは消えた。

梅雨明け間近の午後。放課後、教室で友人と並んで宿題をしていたとき、担任が呼んだ。

「秋山、おまえ宛の手紙が来てるぞ」

その言葉の後の記憶が、途切れている。

封筒だったのか葉書だったのか、差出人の名前は――思い出せない。

その夜、家に帰ると兄が珍しく不機嫌で、郵便受けを確認してはため息をついていた。

「雨で濡れたら困るから、俺が先に取っとく」と言い、ポストの鍵を外させてくれなかった。

あれから、数日後に両親の言い争いが激しくなり、家の中は張りつめた空気に覆われた。

もしかして、あのとき受け取れなかった手紙が、いまの葉書に繋がっているのか。

昼休み、沙耶は職場近くの喫茶店に入った。

偶然、窓際の席に座っていたのは旧友の三浦久美だった。

「沙耶!」と声をかけられ、懐かしさに微笑みが広がる。

「お盆で帰ってきたの。東京は暑くてさ」

「久美……」

久美の声を聞いた瞬間、胸の奥がざわめいた。

彼女は高校時代、沙耶と同じクラスで、ノートの字が美しく、手紙を書くのが好きだった。

沙耶はふと、葉書の消される前の字の形と久美の字が重なるのを感じた。

「ねえ、久美。高校のとき……私に手紙を書いたこと、ある?」

久美は一瞬驚いた顔をして、すぐに笑って首を振った。

「さあ……どうだったかな。覚えてないよ」

だが、その笑顔の奥に、言いかけて飲み込んだ影が確かにあった。

午後、職場に戻った沙耶の胸には、さらに重たい霧がかかっていた。

宛名を消したのは誰なのか。

差し出したのは、誰だったのか。

兄と久美、その両方に手がかりがあるように思える。

夕方、閉館間際の窓口を片づけていると、兄から再びメッセージが届いた。

「今日の帰り、寄れないか」

短い文。だがその裏に、長年伏せてきた何かが隠れているのを沙耶は直感した。

机の引き出しには、今朝しまった葉書がある。

楕円に消された宛名は、今も「秋山沙――」の先を待っている。

雨上がりの空に夕陽が差し、窓ガラスに赤い光が映った。

過去の影が、少しずつ輪郭を取り戻し始めていた。

next>> 第3話 ― 兄の沈黙 ―

<< Previous 第1話 ― 雨の日の葉書

紙袋の行方

第1週 『見えない鍵』

第2週 『名前のない約束』

第3週 『宿帳の余白』

第4週 『買い取ってない品』

第5週 『願いは誰のもの』

第6週 『二人で書いた誓い』

第7週 『割れた陶片の先』

第8週 『夕立ちの残響』

第9週 『消えた宛名』

コメント